Strategies for Hong Kong invested manufacturers

港資廠商創新天

自上世紀八十年代開始,本地製造業利用中國改革開放帶來的機遇,廠房北移,總部留港,與珠江三角洲(珠三角)地區以「前店後廠」的模式合作,將內地產業納入全球生產供應鏈,造就國家經濟騰飛數十年,並且推動了本港生產性服務業發展,令經濟順利轉型、穩步向上。然而在2000年後,隨着國內外經濟形勢變化,港資製造業備受挑戰。

筆者喜獲香港工業總會邀請,與香港大學香港經濟研究中心對港資廠商進行調研 【註1】,探討本港工業的發展面貌和潛在出路,為再工業化定位,也為整體經濟尋找新的增長動力。今次是香港大學繼2003年及2007年以來第三次參與相關研究。是次調研與以往不同,突破性地使用了國家統計局等資料庫中最全面、最權威的數據,追蹤所有港資廠商,通過大數據分析、問卷調查、焦點小組座談以及文獻研究等調研方法,呈現這些企業現時的經營狀況,並了解其所用的策略。

香港製造 生生不息

雖然珠三角地區依然是港資廠商首選的落戶點,但由於該地區成本上升、營商環境變化,以及其他地區吸引力上升,出現珠三角與長江三角洲(長三角)雙中心格局的趨勢。調研結果顯示,約45%的港資企業設於廣東省,28.7%則在長三角落戶。

2016年,在內地的港資廠商約為46000家,其中出口企業有32000家。2019年港資廠商在內地的資產約有8.5萬億元人民幣,利潤約為6093億元人民幣(約6801億港元),相當於香港本地生產總值的23.7% ,為內地作出巨大的稅收貢獻,並創造大量就業職位。

港資企業亦是內地出口的重要力量。在2000至2016年間,大約10%港資廠商貢獻了內地製造業差不多兩成出口總額。尤其在大灣區內,2016年港資廠商出口值達772億美元,約為內地港資廠商出口總值的39.7%,貢獻超過三分之一大灣區製造業出口總額。

港資廠商直接推動內地經濟的同時,亦刺激本港的生產性服務業急速發展。雖然生產設施已遷至內地,但90%受訪廠商的總部仍設於香港,主要負責財務會計法律(74.5%)、行政管理(68.4%)、市場推廣、研發等關於內地製造活動的工作,而且不斷積極向生產鏈的上下游延伸。香港的生產性服務業佔本地生產總值的比重亦由1980年的28.7% 增至2019年的42.2%;反觀同期製造業則由10.4% 銳減至1.03%,造成了工業式微的錯覺。這種誤解源自有關製造業產值的統計,只包括在港設立生產設施的企業,跨地區的生產活動以及生產性服務活動則並未計算在內。筆者建議當局調整工業統計方法,以便如實反映本地製造業的經濟實力和貢獻。

採新策略 應對挑戰

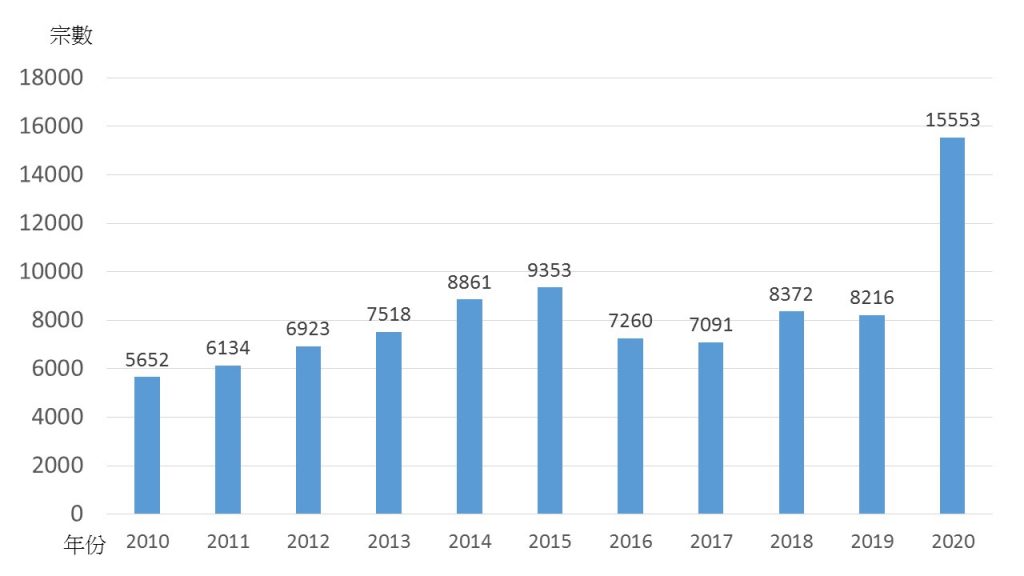

踏入本世紀,製造業遭遇了外部環境變化帶來的嚴峻考驗。一方面,廠商的傳統市場和主要貿易夥伴都在歐美,2008年金融海嘯爆發,歐美市場便迅速萎縮。另一方面,中國內地勞動力成本上漲,令港資廠商失去低成本的出口競爭力。加上近年中美貿易摩擦、供應鏈中斷和新冠病毒疫情爆發對全球造成的影響,本港製造業更須重新定位,邁向新的發展道路。

透過問卷調查和焦點小組訪談,研究團隊發現,近四分之一的港資廠商應對挑戰的策略為「中國+1」,即維持在內地的生產線,並在其他國家(以東南亞為主)另設生產線,以降低生產成本(56.6%)及設法避開中美貿易糾紛所釀成的關稅銳增(54.7%)。筆者認為,港資企業在外國開設廠房時,對管理、投資、物流等生產性服務業的需求亦將會大增,這有助於香港成為企業管理全球業務的樞紐,比現時作為金融服務中心的角色更進一步。因此本地各間大學應多培養掌握亞洲商業知識的人才。

內外循環 左右逢源

港資廠商採取的另一種策略是「市場再定位」,即將市場重心由歐美轉移到內地。內地經濟經過約40年的增長,市場地位大幅提升,幾乎是所有產品類別中環球最大或第二大市場,為港資廠商提供了廣闊的發展空間。此外,內地市場適應力強。調研發現,在疫情、貿易戰等外部經營環境因素影響下,以內地市場為主的受訪企業,約56%銷售不變或增加,比例高於以歐美市場為主的受訪企業。另外,在中國的雙循環經濟戰略下,港商受惠於政策更易打進內地市場,形成由外銷轉向內銷的明顯趨勢。在225位受訪廠商中,有115位表示打算開拓內地市場,其中60% 更預計內地市場佔其經營比例最高可增至20%。

為了實現市場再定位,港資企業應開發更好的產品,以滿足要求日高的內地消費者。因此香港需要增加研發支出,並按照「十四五」規劃的內容,致力成為國際創新科技中心。

力爭「上游」 多元發展

隨着香港工業生產在1980年代末北移,資本及技術轉移,粵東地區(包括深圳、東莞和惠州)轉型為世界工廠,及後成為高科技製造業中心。香港對粵東地區的作用無疑是舉足輕重,相信對該區下一階段的發展應有更多貢獻。筆者發現,珠三角在新授權專利和累計專利數量方面都落後於長三角,原因之一可能由於珠三角地區的大學數量有所不及。此外,珠三角獲得的專利集中在電子和通訊兩個行業,由中興、華為和富士康等少數公司持有,造成過度依賴個別公司的風險。最近美國對中興和華為的制裁就是一個警告,足見珠三角亟須通過多樣化,來加強高科技產業的競爭力。香港擁有一些亞洲區內的頂尖大學,有利珠三角地區向價值鏈上游攀升,尤其是向生物醫學和材料科學等領域多元化發展。

開發邊境 港深互惠

財政司司長陳茂波上月接受報章訪問 【註2】 時提到,香港和深圳邊境地區尚未規劃的土地可供新項目發展,這亦能促進雙城的互動合作。事實上,深圳的高科技中心土地成本愈來愈高,若通過公私營合作,可將毗鄰的新界北地區發展成為一個結合先進科研實驗室、與世界一流大學聯繫、設有智能工廠和環保住宅區的高科技區。在本港進行高增值製造業,足以直接帶動科研及工業技術服務需求,亦能有效地加快建立人才庫,促成產學合作,將科研成果商品化,扶助傳統製造業升級轉型,重塑產業生態,打造香港經濟的新支柱。

今天,雖然全球不斷變化的地緣政治和經濟形勢帶來各種挑戰,但也產生新的契機。香港作為內、外循環的連接點,具有特殊地位和獨特優勢。港資廠商應再一次把握歷史性機遇,充分利用國內、國際兩大市場及資源,找出合適的持續發展之道。特區政府須通過行之有效的政策,讓工業克服升級轉型中所遇到的困難。如此一來,既能促進香港製造業高質量發展,從而達至再工業化,也能為整體經濟增長注入全新動力。

【註1】:《香港製造:香港工業啟新章》研究報告,香港工業總會,2021年7月

【註2】:”Take another look: Hong Kong border area near Shenzhen has potential for both commerce and housing, Paul Chan says“, South China Morning Post, 25 July 2021

陶志剛 港大經管學院滙豐基金教授(環球經濟與企業策略)

(本文同時於二零二一年八月二十五日載於《信報》「龍虎山下」專欄。)