《大而美法案》是又一個政策敗筆

在幾番週轉和極限施壓下,特朗普的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)上周在參眾兩會以些微票數通過,使他如願在美國獨立日簽署。這個法案長達870頁,項目繁多,涉及全民生計,影響深遠,說「大」並非特朗普一貫的誇張,至於美麗與否,則如美麗本身的定義,言人人殊。若問直接受影響的美國民眾,多半都並不接受。 按皮尤研究中心(Pew Research Center)的調查,29%受訪者贊成法案,49%反對,21%不確定。而一向支持共和黨的福克斯新聞(Fox News),調查結果是38%贊成,59%反對。

OBBBA的主要内容,首先是延續了特朗普1.0時通過的《減稅與就業法》(Tax Cuts and Jobs Act) 的有效期。當時的減稅屬暫時性,為期8年,到今年12月結束。如今的新法案將有關減稅改為永久政策。減稅、特別是企業稅,是共和黨的一貫政策方向,用意是提高市場經濟活動的誘因、促進經濟增長。但稅收減少了,需要填補財政缺口,特朗普便從醫療援助入手,提高了國民獲得「聯邦醫療補助」(Medicaid) 的門檻,如64嵗以下人士要每月有80小時的工作才可受惠,而入息與住所的審核次數將更頻密。Medicaid是美國眾多低收入及傷殘人士的主要醫療援助,限制多了自然影響到低下階層的福利。估計有關政策會在未來十年節省聯邦政府約一萬億元(美元,下同),但亦會使約780萬美國人失去醫療保障。

直接影響到低下階層民生的,還有「補充營養援助計劃」(Supplemental Nutrition Assistance Program)的削減,減幅約30%,或在未來10年接近3千億元。顧名思義,這個計劃的目的是補貼低收入家庭的食物開支。如今醫療和食物的補助都減少,OBBBA的一個明顯後果,自然是拉闊了美國社會的稅後及福利轉移後 (post-tax post-transfer) 的所得分配。美國的收入分配自上世紀80年代開始已越趨不均。最高1%收入的人佔國民總收入的比例,從1980年的10.4%一直上升到2023年的20.7%,而最低50%收入的人所佔的比例,則在同期從20.1%下降至13.4%。換句話說,目前有1% 的美國人,總收入是另外50%美國人總收入的一倍半。特朗普的「對等關稅」,已經是相當累退性的,即窮人和富人購買同一進口商品,稅款是一樣的,但作為收入比例來看,窮人的付出更高。現在再加上OBBBA,使美國社會的經濟撕裂,更加難以彌補。

OBBBA的其他主要項目,還有取消拜登任内對清潔能源的稅務優惠和補貼。特朗普一向對氣候變化視若無睹,藐視太陽能和風能等新能源及擁抱傳統化石燃料,這和他兩次入主白宮後都瞬即退出全球應付氣候變化的巴黎協議一脈相成。這個財政項目的改變,減少了聯邦政府在未來十年約5千億元的開支。但新法案也增加了國防支出,和特朗普念念不忘的加强邊境和移民管控措施的費用。籠統計算,OBBBA在減少Medicaid、食物補貼和清潔能源等方面,在未來十年可省下1.7萬億元,但減稅和增加國防及邊境控制開支,則帶來4.8萬億元的財政負擔,净計有3.1萬億元赤字,自然需要發債來填補。按美國國會預算辦公室 (Congressional Budget Office) 的估計,整個OBBBA會在十年内增加美國國債3.4萬億元。

眾所週知,美國國債規模龐大,流動性高,是全球最主要的金融市場和資金避難所,象徵著美國金融霸主的地位。但隨著美國國債的快速上升,市場自然關注美國政府不斷討債的可持續性。2014年財政年度,美國國債總量為24萬億元,或GDP的102%,但10年後的2024年已接近36萬億和GDP的123%了。嚴格來說,這些美國國債中的20%由聯邦政府其他部門如社會保障署持有,聯邦政府真正欠債的,是由公眾持有的那80%,其中約70%是美國投資者,30%為外國投資者。但即使如此,美國國債市場的演變,仍需積極關注。原因不在美國有可能債務違約,因爲借的是美元,還的也是美元,美國財政部在必要時可以通過美聯儲發行美元來按時按量還債,雖然程序並非這麼直接,但歸根究底無須違約。不過特朗普2.0啓動後,多項政策都在消耗國際社會對美國的信任,美國國債的投資方多了些地緣政治因素的考慮。最明顯的例子,是本年4月2日美國宣佈對多個貿易夥伴徵收大幅度「對等關稅」後,美元匯價及美債價格同時下跌,迫使特朗普將「對等關稅」緩後90天。當美債發行量不斷快速上升,而買方又多了各種考慮,美債市場作為全球資金避難所的功能自然打了折扣,美元的地位亦同時受到影響。

特朗普及其團隊自然了解到美債市場和美元地位對維持美國偉大的重要性,因此正式或非正式地提出 一些建議來穩定美國債券市場,包括去年競選時發表的「海湖莊園協議」(Mar-a-Lago Accord), 以提供國防和國家安全為誘因,迫外國接受將持有的美國國債轉換為百年長期無息債券,延後美國的債務負擔。這個建議在過去半年沒有正式提出,大概是特朗普政府知難而退。觀乎各國在「對等關稅」談判上對美國的態度,並非如特朗普想像般的他可以號令天下。

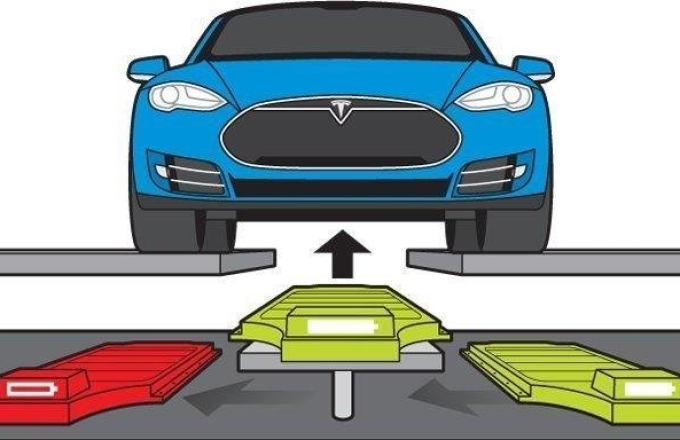

也許求人不如求己,特朗普將視線轉移國內,提出兩項政策來鞏固美國債券市場。其一是減少對大型銀行「補充槓桿比率」(supplementary leverage ratio) 的要求, 在計算該比率時毋須加入國債資產,減少它們持有美債的資本需求。大型銀行會因此增持多少國債,不同的估算相差頗大,從幾千億到幾萬億不等。作為參考,去年底美國接受存款機構共持有1.85萬億國債,但這包括所有大、中、小型銀行的。其二是所謂「天才法案」 (GENIUS Act),規定美元穩定幣的發行必須有按一對一比例的美元或短期美國國債為儲備資產。鑑於穩定幣的增長潛力,美債的需求亦會相應增加,財政部長貝桑預期可達至兩萬億元,對美國國債的持續發行提供了一定的需求。

然而,國債的發行規模越大,每年的利息負擔也越重。政府的利息開支,是對過去的償還,而非造福當前的民生。由於必須支付,否則便是債務違約,利息的擔子越大,越排擠其他開支,也減少政府在出現經濟衰退或危機時的應對能力。去年美國政府的利息支出已超過國防開支,而增長率亦高於其他項目。特朗普因此對減息持續觀望的聯儲局主席鮑威爾大加訓斥,而鮑威爾的簡單回應,就是「對等關稅」情況未明,還有通脹壓力,減息還得再看。基於此,特朗普又說提早委任下一屆聯儲局主席,將還有十個月任期的鮑威爾架空。特朗普的「財政支配」(fiscal dominance),使未來美國的貨幣政策受制於白宮的財政政策,不利於美國的通脹和美元的長遠地位。

OBBBA和「對等關稅」,是特朗普2.0的經濟政策基石,目的在維持美國金融霸權的同時,讓美國再工業化,確保國家安全,繼續唯我獨尊,又不願如過往般付出。然而,兩項政策還未認真啟動便已在動搖美國的根基。OBBBA導致的經濟分化和債務增長,都可能是將來經濟危機的伏筆。

陸炎輝博士

港大經管學院榮譽副教授

(本文同時於二零二五年七月九日載於《信報》「龍虎山下」專欄)