隧道挤塞征费合理可行

西区海底隧道(西隧)专营权明年8月届满,政府计划继接收西隧后,在三条过海隧道实施「挤塞征费」。这个方案向立法会提出后,社会上出现一些反对意见。其实,按照挤塞程度分段收费,是各种方案中比较科学可行的一种,也是世界各大城市公共交通政策的共同趋势。

多修道路 无补于事

全球各大城市的交通日益拥挤,除了延长出行时间,还造成空气污染、交通事故加剧等弊病。解决挤塞最自然的思路是多修路,可是实践证明,路多了不一定能减少挤塞,有时只会适得其反。 1968年,德国数学家布雷斯(Dietrich Braess)在运输模型中发现,道路增加以后,交通反倒有可能更为拥挤。道理很简单,人们选择各种交通工具时,主要比较成本和收益。使用私家车的好处是便利,坏处之一是交通拥挤,假如道路增多而车辆数目不变,基于车流减少,私家车出行成本相应降低,将鼓励更多人驾驶私家车,挤塞就可能更严重。

这一现象被称为「布雷斯悖论」(Braess’s Paradox)。这样一个出人意料的结果,虽出于理论推导,却可在现实中找到不少例证。例如南韩首尔因为清溪川工程而关闭一条高速公路,结果市区附近的车速反倒加快。 1969年,德国斯图加特市投资改进公路网络,但塞车未有改善,直到关闭一段公路以后,车流才见顺畅。 1990年,美国纽约因应世界地球日而暂时关闭第42街,意外发现堵车情况颇有改善。根据交通模型对纽约、波士顿、伦敦的推演,可以预计封闭哪些道路就可以改善交通。香港亦有类似证据:中环绕道的开通并无纾缓红磡海底隧道(红隧)、东区海底隧道(东隧)的塞车。

国际政界、学界现在一般认为,解决大城市交通拥挤的有效办法是挤塞征费,即按照挤塞程度,在一天当中不同时段采取不同收费。新加坡、米兰、伦敦、斯德哥尔摩、纽约都先后推行这个办法。进入伦敦中心8平方英里的区域,每日费用15英镑,这一政策实行一年后,塞车情况下降30%,空气污染减少四分之一。 2007年,斯德哥尔摩对进出市中心13平方英里范围实行挤塞征费后,进出车辆的数量下降20%,塞车情况改善50%。

收费悬殊 其来有自

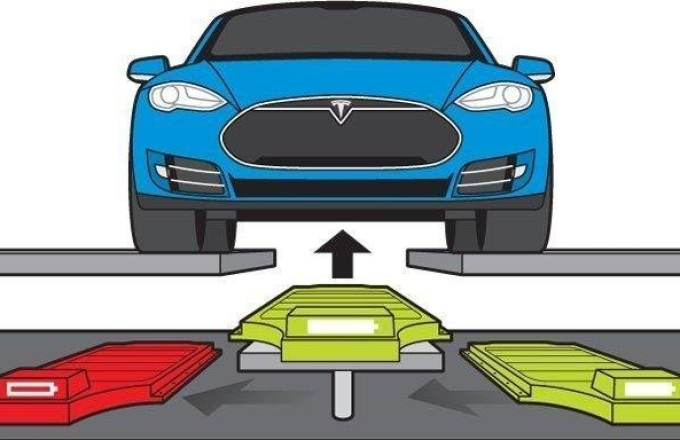

本港三条过海隧道均采用「建造、营运及移交」专营权的模式,由私人公司出资建造,获准在建成后一段时间内持有专营权,收取较高的隧道费,以保证投资回报。专营权届满,政府接收隧道之际,往往会大幅降低收费。目前红隧和东隧由政府运作,收费较低,私家车分别收费20元和25元;西隧仍由私人公司营运,私家车收费高达75元。

收费结构失衡导致红隧和东隧的挤塞问题严重。根据2021年年底数月的交通调查,繁忙时段过海车辆数目超出三隧总容量的四分之一,红隧和东隧更超过50%,通过两条隧道的时间分别为25分钟及17分钟,为交通畅顺时段的3倍。西隧的情况略好,但繁忙时间的使用量亦已达到其设计容量的极限,交通挤塞情况时有出现。

香港汽车会指挤塞征费是惩罚驾驶者,对他们不公平。政府关注的是整体市民利益,并非某一团体。挤塞波及所有道路使用者,包括乘巴士过海的普罗大众,以及不过海而必须使用邻近过海隧道出入口道路的出行人士。若缩短车龙,无疑有利这两大群体。

公道与否 各有准则

轮候时间过长,对每名驾驶者都是巨大成本,对时间宝贵者更甚。这些人为节省时间,一定乐于每次多花几十元隧道费。事实上,这次建议挤塞征费不过10或20港元,远低于纽约市的23美元。至于那些一毛不拔的人,既然涨一元是得罪,涨20元也是得罪,基于政治策略考量,政府不妨一次性多加一点,红隧在目前20元极低的基础上,即使增加40元亦不为过。归根究柢,现行20元过海收费过于低廉,正是导致挤塞最主要原因。不论是否实行分段收费,早应该提高。这点见识相信政府官员是有的,可是立法会少数人出于小团体私利,一直强烈反对。

有人说问题源自缺乏良好配套措施,例如房屋政策、泊车转乘等。由于香港特定的地理条件,在港岛有大量工作机会,但住屋成本高企,必然会有许多人住在九龙、新界而前往港岛上班,每天上班、归家的两次过海高峰,无论什么样的房屋政策也难以解决。

三隧定价 不宜划一

政府的目标之一是,三条隧道的收费水平调整至相若甚至划一,以避免有人为省钱而绕道,产生无谓浪费。有鉴于现时红隧、东隧的收费大幅低于西隧,将三隧收费水平拉近的思路正确,但不应追求完全一致。道理很简单:红隧最方便,需求最大,若三隧收费划一,红隧可能仍然极其拥挤,而西隧则未尽其用。为有效使用道路,合理办法应是红隧收费高于其他两隧,让车辆分流到西隧、东隧。

这次挤塞征费的方案主要针对私家车。在繁忙时段,私家车占过海车辆五成至六成,但只占过海人数不到两成,反观巴士占过海车辆数量8%,但运载过海乘客接近八成之多。所以私家车在挤塞时段需多付费,而计划降低巴士的收费水平。方案没有提到巴士是否实行分段收费,依笔者看,巴士作为有效的公共交通工具,运载大量乘客,不应该分段收费。

政府还计划降低货车等商用车辆的过海费用,并对的士全日划一收费。这里有两个问题:第一,各种不同车辆之间的收费是否应该拉平;第二,某一种车辆在全日之内的收费是否应像私家车那样随挤塞程度而调整。

不同种类车辆对交通挤塞的影响相若;相互之间收费高低主要看在过海交通中各自带来的社会效益以及对价格的敏感性。商用车辆支援各种经济活动,又缺少替代运输工具,目前隧道费普遍较私家车为高,计划将之降低可谓合理。的士有时载客多人,部分乘客(主要是外来旅客)不熟悉公共交通,又携带行李,过海的时段也无弹性,将的士过海费用维持在低于私家车的水平,亦属合理。

然而商用车辆也有一定弹性(例如改在非繁忙时段过海);大部分的士乘客都是本地人,他们过海的需求也可调整。对这两类车辆,也应该全日按不同时段收费。近些年伦敦市中心的交通量渐次回升,主要原因就是网购快递及优步等网约车兴起。

周文博士

港大经管学院管理及商业策略副教授

(本文同时于二零二二年十月十九日载于《信报》「龙虎山下」专栏)