臨危思變 後發爭先

2019冠狀病毒病困擾香港特區快將3年,期間世界局勢波詭雲譎,在內外交困之際,本地社會民生問題不斷湧現,經濟雪上加霜,香港作為國際金融中心的地位備受挑戰。

本年9月,英國Z/Yen集團和中國(深圳)綜合開發研究院發表第32期全球金融中心指數(Global Financial Centre Index),香港在全球國際金融中心排名降一級,名列第四,新加坡則位居第三。經濟學人智庫最新研究亦指出,香港商業營運風險排名第四,落後於新加坡、澳洲及紐西蘭。

國際評級表象

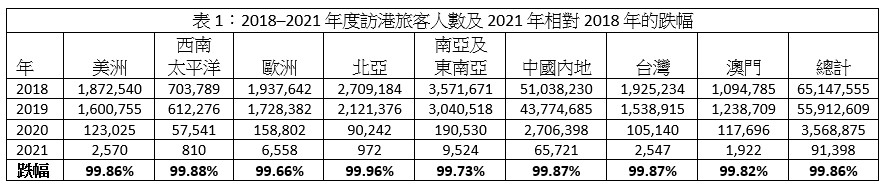

上述指數涵蓋全球119個金融中心,每半年進行一次調查。根據最新一期指數,雖然香港的整體表現較6個月前上升10分,但仍僅以一分之差被新加坡取代第三位置。目前絕大部分的國際金融活動都集中於首兩位的紐約和倫敦,兩者比香港存有一定的優勢,暫時難被超越。如【表1】所示,在排名榜上香港的真正競爭對手是第三至第十位的市場。香港以一分之差落後於第三位的新加坡,以6分領先第十位的巴黎,可見競爭之激烈。

近年上海、北京、深圳等內地城市急起直追,金融中心指數分別位列全球第六、八、九,較10年前大幅攀升。包括香港在內,中國就已經有4個國際金融中心高踞世界十大,比美國還要多一個,中國經濟潛力優厚,不言而喻。

排名背後意義

新加坡去年已放寬入境檢疫安排,在全球金融中心指數的評分卻只比香港高一分,可見特區作為國際金融中心依然實力雄厚。不過以今年計,新加坡已經奪去至少5個一直在本港舉辦多年的大型展覽,包括JGW珠寶展、國際遊樂園及景點協會(IAAPA)亞洲博覽會、亞太區美容展、法國餐酒展等;問題關鍵繫於香港的金融優勢是否只因短期防疫措施而失利,抑或從此一去不返。

財政司司長陳茂波對有關指數作出正面回應,認為香港得分增長比紐約和倫敦都要多,料因防疫限制而拖累評分,又列出多項2021年數據,包括港股市值超過42萬億元,以及共有2500多家上市公司,分別高過新加坡7倍及2.7倍。此外,本港是亞洲區內僅次於內地和南韓的債券樞紐,去年年底,在香港管理的資產達4.5萬億美元;香港亦是亞洲區內僅次於內地的第二大私募基金中心,現時在港私募基金管理資產規模達1800億美元,比新加坡高4倍。陳司長續稱,數據客觀地反映香港存在優勢,故此「毋須妄自菲薄,也不用迴避不足,只須實事求是、針對性地制定有效對策,進一步提升本港金融市場的競爭力。」

特區政府發言人亦表示:「報告指出相對其他主要金融中心金融從業員對所屬城市的展望,香港的從業員對本港作為國際金融中心的未來競爭力最為充滿信心。」而本屆政府「亦會以破格思維,推出嶄新的措施,吸引人才和企業來港,增強香港經濟的發展動能和進一步提升香港金融業的競爭力。」

除了金融中心排名,全球金融中心指數以營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平,以及聲譽作為五大競爭力指標。由於範圍涉及教育與發展、可持續性等要素,香港憑其長期優勢,可抵消短期抗疫政策的影響。報告亦解釋香港和東京排名下跌,主要歸咎於入境措施。

2021年9月的指數顯示,香港在5項競爭力指標中,均能躋身前7名;在本年3月的調查中,除了金融業發展水平一項下跌至第11位外,在其他4項的表現均屬前5名。至於最新在9月發表的報告中,香港在營商環境、人力資本、基礎設施、聲譽的競爭力指標排名均有下跌,其中聲譽更下跌6級,由上次調查的第3位跌至第9位。此項指標主要關乎城市品牌與吸引力、創新程度、文化多樣性、與其他金融中心的比較定位。香港的吸引力下跌,不利於爭奪人才、投資者和盛事主辦權。

國際指標啟示

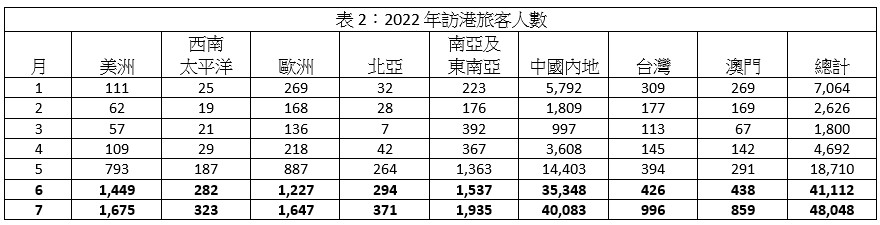

除了5個範疇的競爭力比較,全球金融中心指數亦通過相關行業人士提供的反饋,分析各個金融中心的表現,包括銀行業、投資管理、保險業、專業服務、政府和監管部門、金融、金融科技、貿易。【表2】顯示,2020及2021年間,香港在貿易、專業服務、銀行業、保險業的表現均屬於三甲之列;但2022年則除了貿易之外,香港在這4個行業上的表現都出現下跌趨勢。

分類指標表現每況愈下,反映出長期累積的弱點;香港6個行業排名一致向下(【表2】)。全球金融中心指數自2019年起引入「金融科技」指標,從其後7期報告可見,香港排名由第七下降至第十名,得分由740減至690分。日走下坡的表現尤其值得反省。

當然,單憑這些短期指數的排名變動,實不足以全面反映香港金融業的實力所在。正如陳茂波司長在上述回應中所言,港股市值與全年總成交額、上市公司數量皆遠超新加坡數倍以上,而金融服務行業在本地生產總值中亦佔較大比重;凡此種種,皆是香港作為國際金融中心備受肯定的成績。

填補人才庫存

經濟學人智庫最新研究指出,香港受制度及人口變動影響,對跨國企業的吸引力漸減。舉例來說,2019至2021年期間的政治動盪及針對疫情實施的入境限制,使香港企業更難招聘海外人才。研究亦提及與新加坡相比,香港在本地安全及政治穩定有所不及。近期金融會計界及金融機構的人才流失率更分別為11%及30%,對本地經濟前景同樣構成一定威脅。不過,隨着中央政府對實踐「一國兩制」的清晰論述,香港已進入「由治及興」的新階段。正如經濟學人智庫點出:「主要基於與中國內地的密切聯繫,香港仍將是一大國際金融中心。」

排名結果是一個警號,揭示出近半年來國際社會對香港的印象。可以肯定,特區政府定必在吸引人才政策上細心部署。香港作為大灣區內的重要高等教育中心,擁有5所世界百強大學,在培訓大灣區人才當可發揮舉足輕重的作用,有助填補香港流失的人才。

毋庸置疑,香港作為國際貿易和金融樞紐,擁有不少令先進經濟體羨慕不已的基礎條件,如低稅率、普通法、完善的金融監管系統,加上連貫內地的廣深港高速鐵路和港珠澳大橋,以至香港故宮文化博物館、機場第三跑道等新設施,可謂萬事俱備;所欠的東風,在於從速為整體社會疫後復常做好準備,以便在國際競爭舞台中穩佔一席。

謝國生博士

港大經管學院金融學首席講師

何敏淙先生

香港大學附屬學院講師

(本文同時於二零二二年十月二十六日載於《信報》「龍虎山下」專欄)