Civil resistance works better than violent protests

非暴力抗爭比暴力抗爭有效

香港當前抗爭運動的一個主要爭議,在於它對示威者的暴力該有多大容忍度,撇除道德和法治的考量,這主要取決於暴力抑或非暴力抗爭較能達到運動目標。 為解答此一問題,筆者最近參閱兩位美國學者Erica Chenoweth 和Maria J. Stephan的有關研究《為何非暴力抗爭有效》(Why Civil Resistance Works),覺得頗有收穫。早前香港教育大學趙明明教授已在《明報》介紹這項研究,珠玉在前,筆者在此就將認為有趣的地方與讀者分享一下,希望對處於困局中的香港人有點幫助。

這個研究的起源頗有趣味;2006年,該書第一作者Chenoweth不過20來歲,博士學位還沒完成,作為狂熱的暴力抗爭支持者,她的博士論文題目就是《暴力抗爭為何出現和如何取得成功》。那年她在一個會議遇上一個行家的挑戰,對方問:「妳既然認為暴力抗爭比非暴力抗爭有效,能用客觀數據證明給我們看嗎?」她才醒覺到,對於如此重大的問題,政治學家所依據的只是自己熟悉的個別案例,而非大規模統計學分析。

出於好奇心,也為了說服對方,Chenoweth便和那位批評者(亦即日後該書的另一作者Stephan)決定攜手開展這方面的研究。她們收集了自1900年以來試圖推翻政府或領土解放的重大非暴力和暴力運動的數據,範圍涵蓋世界各地,據觀察所得,由為數至少1,000名參加者組成的每個已知運動,總共有323個案例。研究結果與Chenoweth原先的看法剛好相反。從1900年到2006年,全球非暴力運動的成功率是暴力叛亂的兩倍。同樣重要,過去的50多年來,公民抵抗不僅愈來愈頻繁也越來越有效,而暴力叛亂不僅愈來愈罕見也越來越無效。值得注意的是,書中指出即使在極度專制的環境中,非暴力抗爭比暴力抗爭有效的結論仍然成立。

大型抗爭佐證

上述結論從研究範圍內最大規模的25次抗爭運動中也得到印證。下【表】列出參與人數最多的25個運動的資料,其中5個屬暴力一類,成功個案只得兩個(成功率為40%)。非暴力抗爭20個,成功個案卻達14個(成功率70%)。換言之,在這些大規模抗爭運動中,非暴力抗爭運動成功的機會遠超暴力抗爭運動。

想深一層,就會發現這類研究如何艱巨。首先,一個運動何時開始,何時結束,何謂成功,以至最多參與人數如何界定,必須有客觀的標準,更要小心核實;作者在研究中都有令人信服的說明,筆者在此也就從略。然而,從圖表可見一些值得本港和國內讀者注意的地方。

這25個運動中有5個在中國發生,包括規模最大的抗日戰爭;這場抗日運動在研究中被界定為失敗,對此兩位作者沒有另作解釋,反而對另一個案的闡釋(希臘第二次世界大戰期間反對納粹佔領運動)則解說清楚。一場運動的目標即使最終達到,但若非運動本身所致,其實也算不上成功。日本向中國投降是因為遭美國打敗,而不是在戰場上敗於中國之手,所以在此項研究中不算成功。第二,香港在今次反修例運動中最大型的活動有兩百萬人參加,足以打入這個頭25位排名榜,但究竟是喜是哀,則是見仁見智。

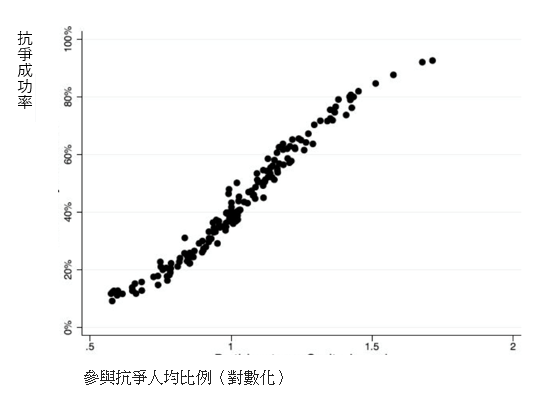

究竟為何非暴力抗爭比暴力抗爭成功的機會大得多呢?根據書中統計分析,關鍵正正在於參與人數(【圖】),數目愈多,運動成功的機會愈大。暴力參與者在體能和其他方面的要求很高,因此註定參與人數不及非暴力抗爭。此項研究發現,只要有3.5%的人口積極參與其中,沒有任何一場抗爭會失敗,而且許多成功抗爭的參與比例都低於此。再者,每一項參與人數超過3.5%門檻的運動都屬非暴力性質。實際上,非暴力抗爭的平均最多參與人數為暴力抗爭的四倍。

人數關鍵門檻

在非暴力抗爭的情況下,諸色人等都能參與其中,包括長者、傷健人士、婦女、兒童。這樣有幾個好處。第一,抗爭會更具創新性。以反修例運動為例,民間在文宣工作方面很有創造性,如構想在海外刊登廣告,且廣告設計出色;有優秀歌曲《願榮光歸香港》;每晚在指定時間喊口號等等。第二,這種運動在受到打擊之後不會完全崩潰。第三,管治者及其支持者並非活在真空之中,這些各種各樣的參與者和他們都有某種關係,甚或是他們的家人,這樣就較容易使得他們倒戈,或者整體上改變意見。第四,這些反對者比較友善,是比較可靠的談判對象,而不像暴力抗爭者那樣你死我亡。上述兩位作者的數據也顯示,非暴力抗爭比暴力抗爭更有可能引入民主制度,而非暴力抗爭成功的國家再次陷入內戰的可能性亦降低了15%。

誠如李嘉誠先生所言,香港正處於日本佔領時期之後最大的危機,如何保護香港的新生力量,避免無謂犧牲,無疑變得格外重要。《為何非暴力抗爭有效》這部著作很有系統地整理出一些未廣為人知的歷史經驗,告訴我們非暴力抗爭在道德上更為可取之餘,也更見成效,實在值得香港人認真深思。

書中唯一不足之處(也因而可能產生誤導),在於並沒有研究抗爭如何啟動,怎樣從星星之火變為具備足夠規模,而可以與作者研究的案例相比較。缺乏這方面的總結,有關經驗對於仍在初始階段的運動未必有很大的啓發。這就好比聚焦公司上市之後的發展經驗,對只聘用10多人的微型公司未必合用一樣。對中國內地而言,這個考慮可說尤其關鍵。

參考文獻:

1. Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works, Columbia University Press (2011)

2. 《抗爭者應好好思考未來路向》,趙明明,《明報》,2019年8月21日

| 最高參與人數 | 年份 | 地點 | 抗爭對象 | 種類 (V=暴力,NV=非暴力) | 結果 (1=成功,0=失敗) |

|---|---|---|---|---|---|

| 4,500,000 | 1937-45 | 中國 | 日本佔領 | V | 0 |

| 2,000,000 | 1978-79 | 伊朗 | 巴列維政權 | NV | 1 |

| 2,000,000 | 1983-86 | 菲律賓 | 馬科斯政權 | NV | 1 |

| 1,000,000 | 1988 | 緬甸 | 軍政府 | NV | 0 |

| 1,000,000 | 2006 | 墨西哥 | 卡爾德龍政權 | NV | 0 |

| 1,000,000 | 2005 | 黎巴嫩 | 敘利亞勢力 | NV | 1 |

| 1,000,000 | 1993-99 | 尼日利亞 | 軍政府 | NV | 1 |

| 1,000,000 | 1989 | 中國 | 共產黨政權 | NV | 0 |

| 1,000,000 | 1984-85 | 巴西 | 軍事統治 | NV | 1 |

| 1,000,000 | 1967-68 | 中國 | 反毛派(anti-Maoists) | NV | 1 |

| 1,000,000 | 1922-49 | 中國 | 國民黨政權 (nationalist regime) | V | 1 |

| 700,000 | 1990-91 | 俄羅斯 | 反共產主義 | NV | 1 |

| 700,000 | 1983-89 | 智利 | 皮諾切特政權 | NV | 1 |

| 550,000 | 1956-57 | 中國 | 共產黨政權 | NV | 0 |

| 500,000 | 2002-03 | 馬達加斯加 | 拉齊拉卡政權 | NV | 1 |

| 500,000 | 1989 | 烏克蘭 | 庫奇馬政權 | NV | 1 |

| 500,000 | 2001 | 菲律賓 | 埃斯特拉達政權 | NV | 1 |

| 500,000 | 1989 | 捷克斯洛伐克 | 共產黨政權 | NV | 1 |

| 500,000 | 1963 | 希臘 | 卡拉曼利斯政權 | NV | 1 |

| 400,000 | 1991-93 | 馬達加斯加 | 拉齊拉卡政權 | NV | 1 |

| 400,000 | 1953 | 東德 | 共產黨政權 | NV | 0 |

| 400,000 | 1941-45 | 蘇聯 | 納粹佔領 | V | 0 |

| 340,000 | 1958-75 | 越南 | 美國佔領 | V | 1 |

| 300,000 | 1990-95 | 尼日利亞 | 尼日利亞政權 | NV | 0 |

| 300,000 | 1944 | 波蘭 | 納粹佔領 | V | 0 |

資料來源:Why Civil Resistance Works

資料來源:Why Civil Resistance Works

趙耀華 香港大學經濟及工商管理學院副教授

(本文同時於二零一九年九月廿五日載於《信報》「龍虎山下」專欄)