专属自保公司能自保吗?

当今企业在风险管理与保险方面经常遇到两难。一、企业面临的风险愈来愈多和愈发复杂,包括日益频繁的自然灾害、环境责任、网路安全事件和供应链中断,无时不威胁企业的运营和财务稳定性。企业试图购买商业保险加以应对,却面临保费高、保额低、甚至无法投保等诸多限制。二、很多企业投保商业保险,每年缴付高昂保费,但出险率较低,获得赔偿款额有限,现金流受到显著影响。

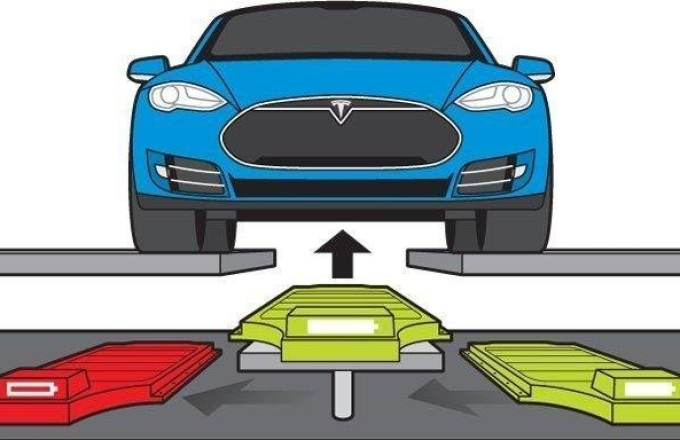

在这种背景下,成立自保公司(captive insurance company)来管理企业风险逐渐受到青睐。自保公司指由一家或多家非保险企业设立的保险子公司,主要负责承保单一母公司或多家母公司的风险。

英国石油公司(BP)在1987至1991年间,年均会计利润约20亿美元,资产超过500亿美元。在1991年之前的10年间,BP为投保1000万至5亿美元之间的财产损失风险支付了11.5亿美元保费,而仅获2.5亿美元赔偿,可谓得不偿失。

事实上,中等规模的意外损失对BP公司整体影响有限,BP于是决定大幅减少对这类损失的外部商业投保,转而通过设立自保公司予以管理。目前BP旗下有两家自保公司——土星(Saturn)和木星(Jupiter)。后者总部位于根西岛(Guernsey),专为前者提供再保险,并承保财产损失和营业中断等风险。土星公司总部设于美国佛蒙特州,专门处理工伤、恐怖袭击损失等特定风险。

自保保险的起始在上世纪中期。1958年,美国保险经纪赖斯(Frederic M. Reiss)首次提出“单一客户保险公司”的概念,自创出“自保公司”(captive insurer)一词,并在百慕达设立自保公司,通过严谨的风险控制与再保险机制奠定行业基础【注1】。

1969年,百慕达成立货币管理局,专门监管自保业务。能源和核电行业在1970年代陆续成立互助型自保公司。佛蒙特州于1981年率先在美国通过自保立法(Vermont Captive Legislation),为其日后成为美国自保中心奠下基础。针对1984至1986年间商业责任保险危机,美国联邦政府于1986年通过《风险保有法案》(Risk Retention Act),允许成立自保公司以应对法律责任风险。

每个保险市场周期中的“硬市场”(hard market)都会推动自保保险的扩张。出现此一现象,往往由于保险行业曾蒙受巨额损失而承保能力不足,保费随之急剧上涨。1984年底至1986年,责任险市场的硬市场状态尤为显例,导致当年的六大会计师事务所纷纷各自成立自保公司,为审计责任险提供保障;美国的医院和医生则组建联合自保公司,提供更低成本的医疗事故责任保险。

根据Captive.com的统计,全球自保公司1986年为数约2200家,及至2015年一度高达6939家,2024年则稍降至6290家。Newton Media的资料显示,截至2024年,世界五大自保中心依次为美国佛蒙特州(683家注册自保公司)、百慕达(632家)、开曼群岛(561家)、美国犹他州(370家)和特拉华州(331家)。自2000至2016年,约有35%的标普500公司拥有自保公司【注2】,目前自保公司已被所有行业所采用【注3】。截至2023年,自保保费收入已达全球商业保险总保费的四分之一。

首先,减少现金流出是自保公司发展的主因。以上述BP为例,企业每年所付巨额保费与所得保险赔偿落差甚大。反之,企业通过成立自保公司提供所需保险,将原本外缴的保费留在集团之内,当企业的实际损失低于预期时,多馀的保费积累可拨入经营盈馀,有助于平滑保险成本与改善现金流结构。

其次,设立自保公司有助于降低保险成本。商业保险的定价通常基于保险公司的整体风险池,将低风险和高风险混合计算平均保费。由于保险公司无法完全掌握每个客户的真实风险水准,必须在定价中加入安全边际,以防范作出“逆向选择”(adverse selection)的高风险客户。结果,风险管理良好、出险率低的客户,也要部分承担其他高风险客户的成本。自保公司则有助于风险低的公司避免被收取高于对应其风险的保费。

再者,商业保险的定价也反映了一些投保人投保后的道德风险(moral hazard),而道德风险在自保保险中则极为有限。自保保险的保费不但较能反映企业的真实风险,而且激励企业持续优化内部风险控制,降低保险支出。通过自保公司承保,还可避免承担商业保险公司的利润附加保费 (profit loading)。

至于在税务处理方面,也较纯风险保有(risk retention)有利。若企业不购买保险,只能在损失发生后才能抵扣所得税;若通过自保安排,则所缴保费可按税法规定列为保险费用,透过较早抵减应税所得而享有现金流的时间效益。

此外,有别于购买商业保险,设立自保公司能让企业直接进入再保险市场,以转移超额或极端风险。企业亦可自行决定风险自留的比例,或把多馀风险向再保险市场分保,不仅使风险管理更具弹性,更能利用再保险市场高竞争力的风险定价,在世界各地分散巨灾风险。

最后,设立自保公司有助于降低成本之馀,还能弥补商业保险市场的承保空白,如恐怖袭击、罢工等风险;即使市场上有提供这类产品,亦保费不菲。自保公司的出现,使企业能够为这些“空白风险”制订方案,例如美国核电企业就成立了联合自保公司 Nuclear Mutual Limited,专门为商业保险市场无法承保的核风险提供保障。

由此可见,设立自保公司不单是保险安排,也是财务与风险管理战略。企业能减少对外现金流出、降低保险成本,还能覆盖传统保障以外的风险。随著规模逐渐扩大,自保公司甚至开始服务外部客户,从而演变为新的盈利来源。

美国的自保行业受一系列法规引导、约束,监管逐步收紧。1986年《税务改革法令》(Tax Reform Act)限制保费扣除及税务套利行为,强制企业提高自保业务的专业化和合规性,同时促使部分企业选择在离岸地区设立自保公司,以获取更确定的税收待遇。2002年,美国国税局明确规定,自保公司必须满足风险分散(risk distribution)与风险转移(risk transfer)的要求,即唯具备真实保险功能的自保公司方可获有关税收优惠。

2014年,美国《海外帐户纳税法案》(Foreign Account Tax Compliance Act)规定海外金融机构(包括自保公司)向国税局报告相关帐户,增加了海外自保的合规成本,令部分企业回流美国,设立自保公司。2024年,美国《国内收入法》(Internal Revenue Code)第831(b)条进一步收紧小型自保公司的税收优惠门槛,以防止税抵滥用【注4】。

欧洲方面,自保保险的监管立法由各欧元区成员国自行负责。很多国家都允许自保保险,总的趋势是通过立法促进自保保险的发展,以及增强自保公司落户当地的吸引力。除了自保市场较发达的卢森堡、根西岛、曼岛(Isle of Man)、爱尔兰、瑞士外,法国于2023年6月立法批准设立自保公司,同年11月修订税务规则,给予自保税务优惠。

英国作为现代保险制度的重要奠基者,也正积极准备拥抱自保公司,以强化其国际保险中心的地位【注5】。笔者下周将继续分析成立自保公司的潜在风险和限制,以及聚焦香港成为国际自保中心的机遇与挑战。

注1:Anastopoulo, Constance A. “Taking No Prisoners: Captive Insurance as an Alternative to Traditional or Commercial Insurance.” Ohio State Entrepreneurial Business Law Journal, vol. 8, no. 2, 2013, pp. 209–231.

注2:Chang, Mu-Sheng, and Jiun-Lin Chen. “Characteristics of S&P 500 Companies with Captive Insurance Subsidiaries.” Journal of Insurance Regulation, vol. 37, no. 2, 2018, pp. 1–28. National Association of Insurance Commissioners.

注3:Hepfer, Bradford, Jaron H. Wilde, and Ryan J. Wilson. “Nontax Use of Tax Havens: Evidence from Captive Insurance.” Available at SSRN 4942068 (2025).

注4:Rosenbaum, Hugh, Jack Gibson and Bonnie Rogers. “A Changing Captive Landscape.” 2025. Captive.com, International Risk Management Institute, Inc., www.captive.com/captives-101/history-of-captives/a-changing-captive-landscape.

邹宏教授

港大经管学院金融学教授

张倩倩

港大经管学院金融学博士生

(本文同时于二零二五年十一月五日载于《信报》“龙虎山下”专栏)