临危思变 后发争先

2019冠状病毒病困扰香港特区快将3年,期间世界局势波诡云谲,在内外交困之际,本地社会民生问题不断涌现,经济雪上加霜,香港作为国际金融中心的地位备受挑战。

本年9月,英国Z/Yen集团和中国(深圳)综合开发研究院发表第32期全球金融中心指数(Global Financial Centre Index),香港在全球国际金融中心排名降一级,名列第四,新加坡则位居第三。经济学人智库最新研究亦指出,香港商业营运风险排名第四,落后于新加坡、澳洲及纽西兰。

国际评级表象

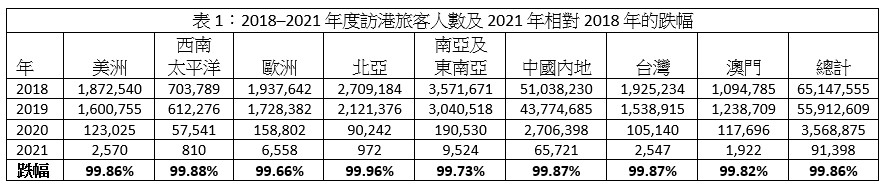

上述指数涵盖全球119个金融中心,每半年进行一次调查。根据最新一期指数,虽然香港的整体表现较6个月前上升10分,但仍仅以一分之差被新加坡取代第三位置。目前绝大部分的国际金融活动都集中于首两位的纽约和伦敦,两者比香港存有一定的优势,暂时难被超越。如【表1】所示,在排名榜上香港的真正竞争对手是第三至第十位的市场。香港以一分之差落后于第三位的新加坡,以6分领先第十位的巴黎,可见竞争之激烈。

近年上海、北京、深圳等内地城市急起直追,金融中心指数分别位列全球第六、八、九,较10年前大幅攀升。包括香港在内,中国就已经有4个国际金融中心高踞世界十大,比美国还要多一个,中国经济潜力优厚,不言而喻。

排名背后意义

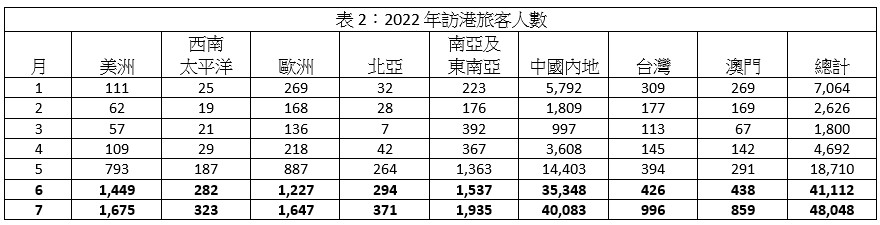

新加坡去年已放宽入境检疫安排,在全球金融中心指数的评分却只比香港高一分,可见特区作为国际金融中心依然实力雄厚。不过以今年计,新加坡已经夺去至少5个一直在本港举办多年的大型展览,包括JGW珠宝展、国际游乐园及景点协会(IAAPA)亚洲博览会、亚太区美容展、法国餐酒展等;问题关键系于香港的金融优势是否只因短期防疫措施而失利,抑或从此一去不返。

财政司司长陈茂波对有关指数作出正面回应,认为香港得分增长比纽约和伦敦都要多,料因防疫限制而拖累评分,又列出多项2021年数据,包括港股市值超过42万亿元,以及共有2500多家上市公司,分别高过新加坡7倍及2.7倍。此外,本港是亚洲区内仅次于内地和南韩的债券枢纽,去年年底,在香港管理的资产达4.5万亿美元;香港亦是亚洲区内仅次于内地的第二大私募基金中心,现时在港私募基金管理资产规模达1800亿美元,比新加坡高4倍。陈司长续称,数据客观地反映香港存在优势,故此「毋须妄自菲薄,也不用回避不足,只须实事求是、针对性地制定有效对策,进一步提升本港金融市场的竞争力。」

特区政府发言人亦表示:「报告指出相对其他主要金融中心金融从业员对所属城市的展望,香港的从业员对本港作为国际金融中心的未来竞争力最为充满信心。」而本届政府「亦会以破格思维,推出崭新的措施,吸引人才和企业来港,增强香港经济的发展动能和进一步提升香港金融业的竞争力。」

除了金融中心排名,全球金融中心指数以营商环境、人力资本、基础设施、金融业发展水平,以及声誉作为五大竞争力指标。由于范围涉及教育与发展、可持续性等要素,香港凭其长期优势,可抵消短期抗疫政策的影响。报告亦解释香港和东京排名下跌,主要归咎于入境措施。

2021年9月的指数显示,香港在5项竞争力指标中,均能跻身前7名;在本年3月的调查中,除了金融业发展水平一项下跌至第11位外,在其他4项的表现均属前5名。至于最新在9月发表的报告中,香港在营商环境、人力资本、基础设施、声誉的竞争力指标排名均有下跌,其中声誉更下跌6级,由上次调查的第3位跌至第9位。此项指标主要关乎城市品牌与吸引力、创新程度、文化多样性、与其他金融中心的比较定位。香港的吸引力下跌,不利于争夺人才、投资者和盛事主办权。

国际指标启示

除了5个范畴的竞争力比较,全球金融中心指数亦通过相关行业人士提供的反馈,分析各个金融中心的表现,包括银行业、投资管理、保险业、专业服务、政府和监管部门、金融、金融科技、贸易。 【表2】显示,2020及2021年间,香港在贸易、专业服务、银行业、保险业的表现均属于三甲之列;但2022年则除了贸易之外,香港在这4个行业上的表现都出现下跌趋势。

分类指标表现每况愈下,反映出长期累积的弱点;香港6个行业排名一致向下(【表2】)。全球金融中心指数自2019年起引入「金融科技」指标,从其后7期报告可见,香港排名由第七下降至第十名,得分由740减至690分。日走下坡的表现尤其值得反省。

当然,单凭这些短期指数的排名变动,实不足以全面反映香港金融业的实力所在。正如陈茂波司长在上述回应中所言,港股市值与全年总成交额、上市公司数量皆远超新加坡数倍以上,而金融服务行业在本地生产总值中亦占较大比重;凡此种种,皆是香港作为国际金融中心备受肯定的成绩。

填补人才库存

经济学人智库最新研究指出,香港受制度及人口变动影响,对跨国企业的吸引力渐减。举例来说,2019至2021年期间的政治动荡及针对疫情实施的入境限制,使香港企业更难招聘海外人才。研究亦提及与新加坡相比,香港在本地安全及政治稳定有所不及。近期金融会计界及金融机构的人才流失率更分别为11%及30%,对本地经济前景同样构成一定威胁。不过,随着中央政府对实践「一国两制」的清晰论述,香港已进入「由治及兴」的新阶段。正如经济学人智库点出:「主要基于与中国内地的密切联系,香港仍将是一大国际金融中心。」

排名结果是一个警号,揭示出近半年来国际社会对香港的印象。可以肯定,特区政府定必在吸引人才政策上细心部署。香港作为大湾区内的重要高等教育中心,拥有5所世界百强大学,在培训大湾区人才当可发挥举足轻重的作用,有助填补香港流失的人才。

毋庸置疑,香港作为国际贸易和金融枢纽,拥有不少令先进经济体羡慕不已的基础条件,如低税率、普通法、完善的金融监管系统,加上连贯内地的广深港高速铁路和港珠澳大桥,以至香港故宫文化博物馆、机场第三跑道等新设施,可谓万事俱备;所欠的东风,在于从速为整体社会疫后复常做好准备,以便在国际竞争舞台中稳占一席。

谢国生博士

港大经管学院金融学首席讲师

何敏淙先生

香港大学附属学院讲师

(本文同时于二零二二年十月二十六日载于《信报》「龙虎山下」专栏)